L’Africa messa in scena

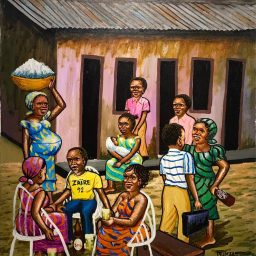

Bernard Ajarb Ategwa (Camerun), Fredérich Bruly Bouabrè (Costa d’Avorio), Gonçalo Mabunda (Mozambico), Mario Macilau (Mozambico), Nu Barreto (Guinea-Bissau), Armand Boua (Costa d’Avorio), Nganda Moke (Congo), Soly Cissè (Senegal), Cheri Sambà (Zaire)

A cura di Alessandro Romanini in collaborazione con LIS 10 Gallery

Una mostra che intende operare sull’onda proficua del paradosso, tentando di mettere in scena, fissare in un’istantanea una materia viva e in costante divenire, che rifiuta geneticamente di essere racchiusa in categorie o palcoscenici pur non rinunciando a una teatralità che è rito e non mero elemento estetico-esibitorio.

L’arte africana contemporanea che agisce sulle linee di confine dove la libertà è massima e gli schemi minimi e soprattutto in quelle zone dove la polvere non fa in tempo a depositarsi, perché il movimento e la metamorfosi sono le uniche compagne.

“L’Africa è il luogo per eccellenza del caos e della metamorfosi” afferma Simon Ndjami.

Un continente costituito da 54 paesi, oltre un miliardo e trecento milioni di persone, quasi il 70% giovani, centinaia di etnie, forme linguistiche e iconografiche, con istanze culturali millenarie trasmesse principalmente per via orale e forme politiche indipendenti che spesso hanno non più di 60 anni.

Paesi e forme espressive che nell’arco di sei decenni sono passate dalla rivendicazione identitaria della negritudine - come testimoniato dalla pionieristica Scuola di Dakar - anche in ambito artistico, sulla scorta dell’esempio dei grandi padri della “nuova Africa libera” come il martiniquais Aimè Cesaire, il guyanese Leon Gondrand Damas e il poeta-presidente senegalese Leopold Sedar Senghor, agli stilemi e alle dinamiche proprie alla cosiddetta diaspora fino ad arrivare a forme originali odierne in linea con il concetto di “creolizzazione” di Edouard Glissant.

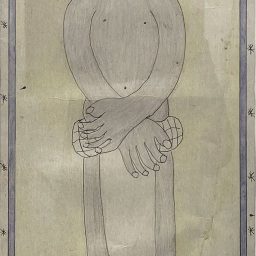

Un concetto che sancisce una sintesi alla dialettica negritudine - assimilazione, grazie alle moderne koinè espressive proprie agli artisti dell’antico continente, in grado di mantenere il legame con quell’istintività titanica ancestrale e la dimensione rituale dell’atto creativo, con l’attenzione alle nuove iconografie e alle dinamiche del dibattito artistico internazionale.

Il gruppo di artisti riuniti per l’occasione testimoniano quanto detto e soprattutto mettono in evidenza con le loro opere quanto sono debitori di quella ”Avventura Ambigua” citata nel titolo del romanzo omonimo di Cheikh Hamidou Kane, che ha innescato una lotta per la ri-conquista di un’identità perduta e a rischio di liquefazione per la pervasiva invasione tecnologica.

Solo la lotta offre la dimensione reale del valore di un elemento, cosa che spesso nel placido incedere dell’arte occidentale contemporanea, scandito da schemi e valori strutturati, si è perso.

Opere che sono in grado di tenere insieme nello stesso recinto diegetico, le radici identitarie e iconografiche con una dimensione che potremmo definire archetipica in termini junghiani, permettendo così di interpretarne la dimensione semantica a tutti gli osservatori, a prescindere da etnie, lingue, religioni, cultura.

In grado cioè di tenere insieme il genius loci, la radice localistica autoctona con la dimensione concettuale universale.

Le opere in mostra testimoniano anche un postmedialismo che non è assimilazione di uno status occidentale del dibattito artistico, ma una condizione genetica, legata alla dimensione magica dell’agire artistico, inscindibile dal loro processo creativo.

Da qui l’utilizzo libero e incondizionato dei media e dei supporti, di materiali e tecniche, generi e registri, spesso incrociate sinergicamente nella stessa opera, dove cadono le categorie e le distinzioni fra arti dello spazio e arti del tempo e dove gli artifici logico-geometrici dalla prospettiva agli schemi gestaltici, saltano a beneficio di un all-over espressivo che investe le superfici interamente.